WordPress には SEO 系のプラグインがいくつもありますけど、ほとんどの人は「All in One SEO」か「Yoast SEO」のどちらかを入れているんじゃないでしょうかね。

[st-kaiwa1]絶対ではないけど、知識がない場合には入れた方が最適化されて検索順位が上がることもあるよ。[/st-kaiwa1]

[st-kaiwa2]これはダミーのテキストですこれはダミーのテキストです[/st-kaiwa2]

日本国内においては圧倒的な人気がある「All in One SEO Pack」、そして世界的には「Yoast SEO」が人気なのですが、最近はもう1つ急速に人気が出てきている SEO 系のプラグインがあります。

ということで、話題のプラグイン「Rank Math」を紹介します。

SEO系プラグイン「Rank Math」

最近急速に利用者が増えている SEO 系プラグイン「Rank Math」。

Rank Math では、こんなことができます。

[st-minihukidashi bgcolor=”#37beb0″ color=”#fff” margin=”0″] Rank Math で出来ること [/st-minihukidashi]

[st-mybox title=”” webicon=”st-svg-check-circle” color=”” bordercolor=”#37beb0″ bgcolor=”” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

- XMLサイトマップを送信してくれる

- タイトルを検索エンジン向けに入力

- メタディスクリプションを検索エンジン向けに入力

- 投稿記事のSEO最適化

- サーチコンソールと連携

- ページ404の最適化

- リンク数のカウント

- リダイレクト機能

[/st-mybox]

など。

他の SEO 系のプラグインにもありますけど、XMLサイトマップを送信してくれます。

また、記事投稿画面ではコンテンツの最適化、タイトルタグとメタディスクリプションを検索エンジン向けに入力させることもできます。

ここら辺も、他のプラグインと同じですね。

1つだけ気になったのは、リダイレクト機能が付いていること。

プラグイン「Redirection」などを使わずしてリダイレクトの設定ができるのは便利で、SEO 系のプラグインに付いているのは珍しいです。

またサーチコンソールとの連携ができるので、管理画面でサイトのデータを確認することも便利な機能の1つです。

「Rank Math」は記事作成の勉強に良い

昔は被リンクを大量に増やしたり隠しテキストを使ったりする SEO が流行りましたが、もうどれも過去のもの。

[st-kaiwa3]今そんなことすると、逆に評価が下がっちゃうね。[/st-kaiwa3]

昨今の SEO に必要なことは、ユーザーが求めるコンテンツを分かりやすく作ること。

そして、最低限のルールに従って記事を作ること。

そうすれば、すぐには検索上位に表示されなくても、じわじわと評価されて上がってきます。もちろん、投稿して2時間後とかに1位に表示されることもありますよ。

そんな「SEO を考えて記事を作成する基礎」を学ぶことができるのが、今回紹介している Rank Math でもあります。

キーワードやリンクを自動的にチェック

大前提の話ですけど、「バナナが美味しい」という内容の記事を書こうと思って「りんご」のことを書いていたら、記事を読んでいた人が「あれ?」ってなりますよね。

Google もそういった部分を見ていて、タイトルと本文、見出しなどがある程度一致しているかなどをチェックしています。

そして、ユーザーが記事を見て内容が全然違うとなったら、それはそれですぐに別の記事を読もうとしたりもしますよね。そういった、人の動向もチェックしながら検索順位をつけているわけです。

そこで、Rank Math では記事として自然な内容になっているか、伝えたい内容になっているかなどをキーワードの出現率などからチェックしてくれます。

例えば、この記事であれば「SEOプラグイン」を探している人に「Rank Math」を紹介しようということで、重要なキーワードを「SEO」「プラグイン」「WordPress」「Rank Math」として設定します。

すると、それらのキーワードがどの程度記事に散りばめられているか。タイトルや見出しに、ちゃんとキーワードが含まれているかなどがチェックされます。

もしキーワードが十分にない場合には、チェックが入らないようになっています。

日本語では少し微妙な部分もある

日本語で記事を書いていると、どうしても100点を取ることは難しい部分があります。

それは、単語数の部分。

英語では「I am Tom.」と言えば3単語になりますが、「私は、トムです。」となれば1単語とカウントされてしまいます。

日本語の「、」や「。」は Rank Math 的には文章が切れていないと認識されてしまうほか、助詞も全て繋がった状態でカウントされてしまいます。

「Yoast SEO」でもこのシステムは同じで、日本語で記事を書く以上、単語数の項目は無視するしかないです。

また「Flesch Readability score」は難しい単語が含まれていないかなどをスコアにしているのですが、これもどの程度日本語を理解しているのかも微妙な部分はあります。

そのため、利用する時にはこの2項目は参考程度で良いと思います。

Rank Math の登録方法

Rank Math をしっかりと使いたい場合には、無料のアカウントを作る必要があります。アカウントの作り方から、使い方までを紹介しましょう。

アカウントの登録方法

まずは、「プラグイン > 新規追加」で Rank Math と入力してからプラグインをインストール・有効にしてください。

すると、すぐに「Connect Free Account」という画面が表示されるので、まず「FREE Rank Math account」という部分をクリックします。

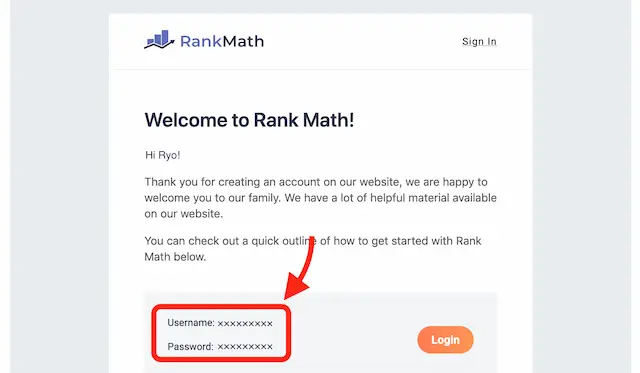

Google アカウントと Facebook アカウントなら、連携するだけで完了。それらのアカウントがない場合には、メールアドレスを入力します。

すると、アカウントの場合には紐づけられているアドレスにメールが届くので、「Username」と「Password」をチェックしてください。

そしたら、先ほどの「Connect Free Account」の画面に戻り、「Username」と「Password」を入力してから「Activate Rank Math」というボタンを押してください。

次に下のような画面が表示されるので、「Start Wizard」をクリックします。

次にロゴなどを設定する画面が表示されますが、すでにテーマで登録している場合には「Skip step」で OK です。登録していない場合には、ファイルをアップロードしてから「Save and Continue」をクリックします。

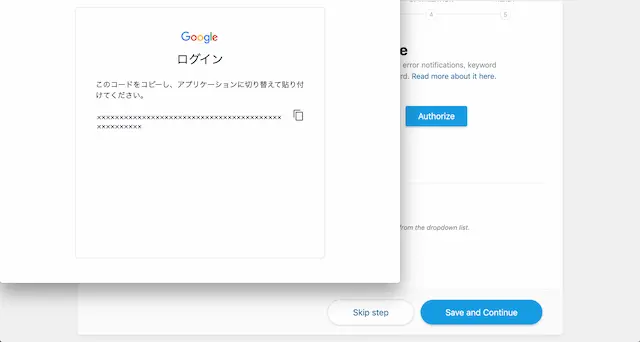

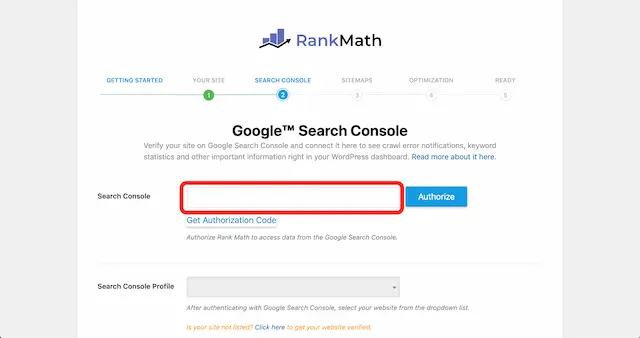

次はサーチコンソールと連携する画面になるので、ブラウザがすでにサーチコンソールを開ける状態であれば「Get Authorization Code」をまずは押してください。

すると、連携するときの一連画面が表示されて行くので、「許可」した後に表示されるコードをコピーしてください。

そして、コピーしたコードを Search Console の欄に貼り付けると、自動で連携してくれます。

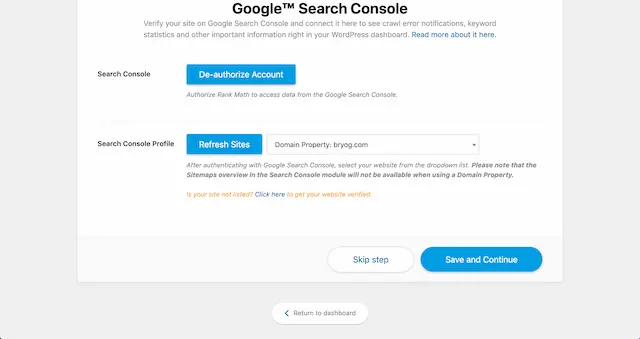

Search Console の部分が「De-authorize Account」に切り替われば、連携は完了です。

そして「Search Console Profile」では、現在のサイトをブルダウンから選択。そして、「Save and Continue」をクリックしてください。

次に、「サイトマップ」についての設定画面が表示されます。通常のブログであれば、「投稿」だけにチェックを入れて、「カテゴリー」もそのままで OK です。

[st-kaiwa2]もし Google XML Sitemaps などのサイトマップ系のプラグインを入れている場合には、それらを削除した方が良さそうです。[/st-kaiwa2]

次に「SEO Tweaks」という画面が表示されますが、基本的にデフォルトのままで大丈夫だと思います。

これで、基本的な設定の完了となります。

Advantege Option の内容

完了画面で「Dashboad」へ進んで良いのですが、「Advantage Option」からさらに細かい設定をすることができます。

[st-minihukidashi bgcolor=”#37beb0″ color=”#fff” margin=”0″] Advantege Option の設定内容 [/st-minihukidashi]

[st-mybox title=”” webicon=”st-svg-check-circle” color=”” bordercolor=”#37beb0″ bgcolor=”” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

- 権限による利用制限

- 404の設定

- リダイレクトの設定

[/st-mybox]

これらは後からでも設定できる部分ですが、先に設定したい場合には Advantege Option から行えます。

権限による利用制限は、個人ブログでは必要ないですし、リダイレクトなどが必要なければスルーして OK な項目となります。

記事を作成する上で気をつけること

上記でチラッと紹介しましたが、記事の作成画面でキーワードがちゃんと散りばめられているかなどをチェックされるということを紹介しましたよね。

実際にどのようなことをチェックしているのか、項目で紹介しておきましょう。

Basic SEO の項目

Basic SEO の項目では、全体的な項目としてチェックが入ります。

[st-mybox title=”” webicon=”st-svg-check-circle” color=”” bordercolor=”#37beb0″ bgcolor=”” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

- キーワードがタイトルに含まれているか

- キーワードがメタディスクリプションに含まれているか

- キーワードが URL に含まれているか

- キーワードが本文の上部 10% に含まれているか

- キーワードが本文にちゃんと含まれているか

- キーワードが本文にちゃんと含まれているか

- 600単語から2500単語使われているか

[/st-mybox]

キーワードを URL に含めるって日本語では難しいと思いますし、上記でも説明したように単語のカウントが日本では違うので、この2項目はチェックが入らないことがあると思います。

Additional の項目

Additional の項目では、もう少し細かい部分のチェックとなります。

[st-minihukidashi bgcolor=”#37beb0″ color=”#fff” margin=”0″] Additional のチェック項目 [/st-minihukidashi]

[st-mybox title=”” webicon=”st-svg-check-circle” color=”” bordercolor=”#37beb0″ bgcolor=”” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

- URL がコンパクトになっているか

- 見出しにキーワードが含まれているか

- 画像に alt タグがちゃんと設定されているか

- 内部リンクが設定されているか

- 外部に飛ぶリンクが設定されているか

- キーワードが全体の1%前後になっているか

- 以前に同じキーワード設定の記事を作っていないか

[/st-mybox]

キーワードを全体の1%前後にしたり、同じような記事を作成していないかなどのチェックが入ります。

Title Readability の項目

Title Readability の項目では、タイトルの読みやすさをチェックします。

[st-minihukidashi bgcolor=”#37beb0″ color=”#fff” margin=”0″] Title Readability のチェック項目 [/st-minihukidashi]

[st-mybox title=”” webicon=”st-svg-check-circle” color=”” bordercolor=”#37beb0″ bgcolor=”” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

- タイトルの最初の方にキーワードが配置されているか

- 数字が含まれているか

[/st-mybox]

タイトルの左側にキーワードを配置する方が、読まれるというデータがあります。また、数字を使うと 36 % もクリックされる率が増えるそうです。

Content Readability の項目

Content Readability の項目では、記事本文の読みやすさをチェックします。

[st-minihukidashi bgcolor=”#37beb0″ color=”#fff” margin=”0″] Content Readability のチェック項目 [/st-minihukidashi]

[st-mybox title=”” webicon=”st-svg-check-circle” color=”” bordercolor=”#37beb0″ bgcolor=”” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

- 目次はあるか

- 全体的に読みやすい文章になっているか

- 段落分けされて読みやすくなっているか

- 適度に画像や動画が挿入されているか

[/st-mybox]

以前から目次が不要か必要かという議論はありますが、このプラグイン的には必要としているようですね。

さいごに

設定では、もっと細かい選択できるようになっているので、検索エンジンではどのように表示させたいのか、ACF や AMP などを有効にしたときの設定箇所など機能はたくさんあります。

「Yoast SEO」のデータを移行させることもできるので、切り替えたいという人は簡単にできますね。

最後の最後になってしまいますが、プラグインとしてはかなり軽い部類になるので、SEOプラグインを探している人はぜひチェックしてみてくださいね。